韩城,位于陕西省东部黄河西岸,关中盆地东北隅,是黄河文明的重要发祥地之一,史圣司马迁的故乡,有着独特而久远、丰富而深厚的历史,是“华夏”之根,河山圣地,素有“华夏史笔惟司马 关中文物最韩城”的美誉。

从神话传说中的“禹凿龙门”到秦汉时期的“武帝祀土”,从宋元时期的边疆重镇到明清时期的“解状盛区”,台塬环抱、澽水环绕、北塔南桥、村寨相依,元代形成的古城格局至今仍原汁原味地保留在世人面前。1986年,我市被国务院公布为第二批国家级历史文化名城。

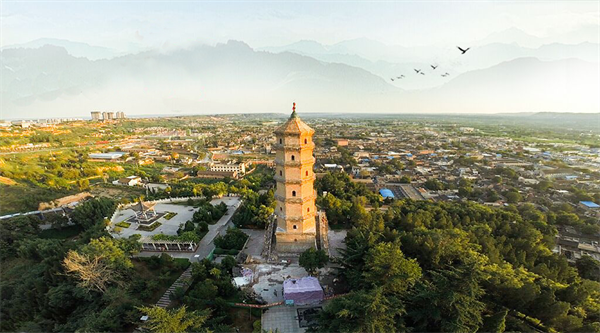

多年来,我市采取“保护古城、建设新区,发展与保护并重”的策略,实现了古城保护与新城开发相互促进、相得益彰,形成了“古城古、新城新,双桥分内外、金塔赏古今”的城市格局。

韩城古城,城池始建于隋唐,金大定四年(1164)土筑城墙,明崇祯十三年(1640),由本市人当朝宰相薛国观奏朝廷批准,倡议地方官员、绅士捐资改土城墙为砖城墙。城四门门楼额东曰“东带黄河”,西曰“梁奕西襟”,南曰“溥彼韩城”,北曰“龙门胜地”,是一座拥有1400多年历史的城池。

古城东襟黄河、西镇梁山,北依台塬、南眺澽川,澽水河包绕古城笔直而注、九曲而出,选址典型地体现了我国古代理想城址的风水环境意象。

在我市有着这样一句话:“隍庙巷,崇义巷,七十二巷古风显;塔为头,桥为尾,一条龙街文化深;北龙门,南司马,中间待着小北京。”言简意赅的描述了古城的格局。一条明清古街道由南北向贯穿古城。七十二道巷纵横交错,如棋盘密布,似星象罗列,取孔子弟子七十二贤,寓意贤人良士遍布其中。主街南北走向略有弯曲如同龙身横卧,北头高台上的金塔便是龙头,而南头韩城古城门外的毓秀桥便为龙尾,两侧的街巷就是龙爪了,古城整体布局像是一条由南向北游动的巨龙。

澽水蜿蜒,绕城而过。毓秀飞虹,拱桥望月。步入古城,随处可见的唐、宋、元、明、清建筑,积淀了厚重的历史和文化,是历史在韩城的缩影。

古桥是历史的见证,承载着岁月的痕迹。毓秀桥位于古城的南边,是古城6个全国重点文物保护单位之一。它为清康熙年间韩城邑人、云贵巡抚刘荫枢倾其家产、主持带头修建的,时称“南桥”。后为减轻百姓负担,以三两银子将桥卖给韩城当地。历经数百年风雨洗礼,毓秀桥依旧傲然挺立于河流之上。它不仅是我市最古老的桥梁之一,更是这座城市历史文化的见证者。桥身由青石砌成,石块间缝隙紧密,透露出匠人的精湛技艺与对质量的严苛要求。桥面上,每一块石板都记录着岁月的痕迹,每一道裂纹都诉说着往昔的故事。

“一入韩城千年里,街巷塔楼庙无言。”漫步走过毓秀桥,进入古城,传统商铺鳞次栉比,城内曾设“五营五楼”防卫要害,文庙、城隍庙、九郎庙等寺庙保存完好,传统合院民居集中成片,古城传统格局特色突出、历史风貌十分完整。

由文庙、东营庙、城隍庙三个古建筑组成的韩城市博物馆,自南向北纵深达六百余米,占地约八万平方米的馆域面积,是一处涵盖多代建筑为一体的大型古代建筑群。在这里,儒家文化、忠义文化和城隍文化映照其中,让人不禁感叹古城文化的声声不息。同时,还可以近距离欣赏到自仰韶文化至近代以来出土的万余件文物,其中包括石佛造像、青铜礼器、陶器玉器、瓷器铁器等。

民俗博物馆、史记文化街区、状元府博物馆、九郎庙、北营庙……一座座古建筑散落在古城的街巷之中。这里有初唐王勃西游登楼的作序感怀;有薛国观修葺砖墙保一方黎庶的壮举;有清代宰辅王杰心怀家国的拳拳忠心;有刘荫枢二十八文钱卖桥造福桑梓的义举。这里见证了李自成“英雄事业半尘土,犹有行宫壮夏阳”的勇猛,描绘了“韩原高据三秦地,城阙春飞万树花”春日美好,讲述了古城商贸“湖海客来谈贸易,缙绅人至讲经纶”的繁华。这里将这座城市千年的守望,一一展示在世人面前。

古城的烟火气,也比别的地方来得自然,来得惬意。韩城人一天的美味从一碗鲜美浓郁的羊肉汤开始,这是韩城的味道,亦是生活的味道。走进古城美食街,韩城馄饨、羊肉饸饹、芝麻烧饼、油酥角……一道道韩城地道美食撩拨着人们的味蕾,还有花椒系列的酸奶、锅巴、雪糕、啤酒……随着商贩们的吆喝声,将古城的味道传递给天南地北的人们。

这是一座写满故事的古城,走过千年,仍可以感受到时光浅浅声声慢、岁月深深步步真。韩城古城的美,不是文字里的描述,也不是相机下的美图,用心感受过的人心中自有答案,来一趟韩城,寻一方清净,仔细品味这座城市的独特韵味。